Da Ginevra a Bologna in 9,5 ms: i dati corrono sullo spettro ottico della ricerca

| Elis Bertazzon | Networking

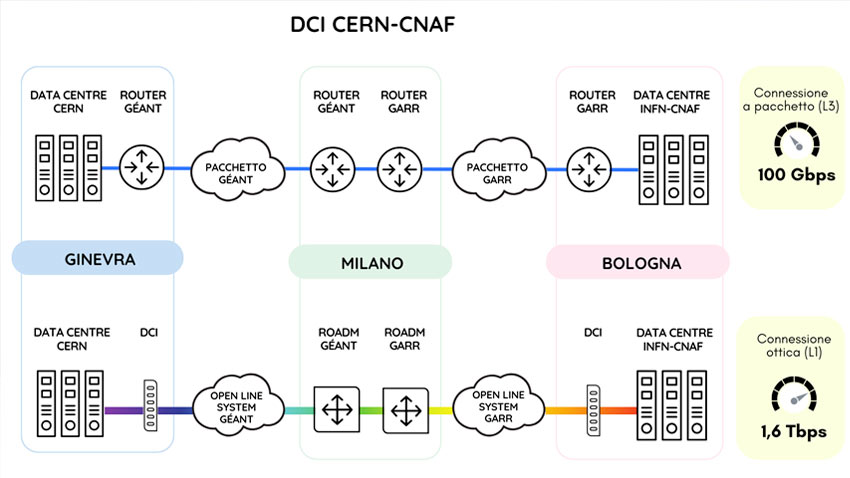

Uno spectrum sharing multi-dominio collega al terabit i data centre di CERN e CNAF per una distanza di 1000 km

Una data centre interconnection da record

Per la prima volta, due data centre a 1000 km di distanza sono stati connessi alla velocità di 1,6 Tbps, e con una latenza di soli 9,5 ms, sfruttando la condivisione dello spettro ottico delle reti della ricerca. Si tratta dei data centre del CERN e del centro di calcolo dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN-CNAF), che si trovano rispettivamente a Ginevra e a Bologna. Questo risultato è reso possibile dal design parzialmente disaggregato della nuova rete GARR-T e dell’europea GÉANT, che consente l’interconnessione a livello fotonico tra le due reti.

Grazie a questa interconnessione ultra-veloce, i due data centre possono lavorare insieme in modo trasparente, come se fossero co-locati, nonostante la distanza e i loro diversi domini amministrativi. Una soluzione che consente una connessione 7 volte più veloce rispetto all’attuale, con una capacità maggiore e scalabile ad una frazione del costo necessario per aggiornare una tradizionale connessione a pacchetto.

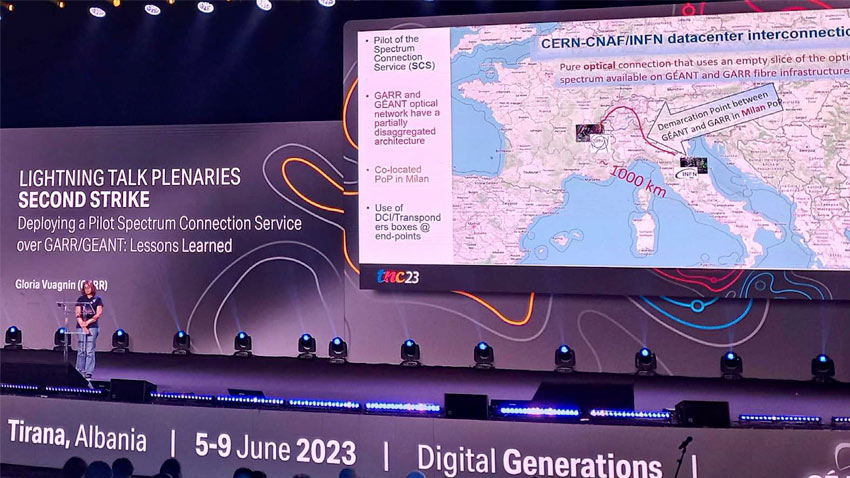

Questa Data Centre Interconnection (DCI) tra CERN e CNAF è il progetto pilota del nuovo servizio di condivisione dello spettro di GÉANT (lo Spectrum Connection Service – SCS) in cui GARR ha partecipato attivamente. In particolare, l’iniziativa è nata in previsione del considerevole volume di dati che verrà generato al CERN di High Luminosity LHC, previsto per i prossimi anni e per il quale è stato richiesto un collegamento al Terabit per tutti i centri di calcolo Tier 1, come, appunto, il CNAF.

Grazie a questa interconnessione ultra-veloce, i due data centre possono lavorare insieme in modo trasparente

La peculiarità di questo collegamento è duplice. Da un lato, sfruttando l’infrastruttura esistente, esso garantisce una connessione molto più veloce e scalabile tra i due data centre per l’elaborazione dei dati offline. Dall’altro, collegamenti DCI come questo aprono nuovi scenari in quanto hanno il potenziale per consentire a data centre come il CNAF di partecipare ancora più da vicino agli esperimenti LHC, non solo ricevendo i dati per una successiva analisi, ma partecipando direttamente alla selezione degli eventi che, fino ad ora, è stata possibile solo in determinate strutture, le “trigger farm”, situate in prossimità agli esperimenti stessi.

Certo, le connessioni ad alta velocità tra data centre non sono cosa nuova. Un esempio dalla nostra comunità viene dal link realizzato nel 2017 con una velocità di 1,2 Tbps che connette i due principali centri di calcolo della ricerca italiana: il CNAF e il centro di supercalcolo di CINECA, situati a Bologna a circa 20 km di distanza.

Il collegamento tra CERN e CNAF, però, ha presentato diverse sfide dal punto di vista tecnologico. Oltre alla notevole distanza (1000 km), infatti, i due data centre si trovano in due paesi diversi e sono operati da due domini di rete differenti.

Come funziona?

Tecnicamente parlando, gli elementi chiave che rendono possibile questa condivisione di spettro sono l’architettura disaggregata delle reti, che prevede il disaccoppiamento tra generazione di segnale e trasporto ottico; il sistema di linea aperto o Open Line System (OLS), ossia la tecnologia che facilita la condivisone della fibra e che è responsabile dell’amplificazione e dell’instradamento dei segnali ottici; e la tecnologia DWDM, che permette ad un estremo di una connessione di multiplare in un unico flusso ottico diverse lunghezze d’onda (o segnali ottici) e di separare ogni singola lunghezza d’onda all’altro estremo.

I data centre del CERN e del CNAF immettono uno o più segnali ottici rispettivamente nell’Open Line System (OLS) della rete GÉANT e di GARR. Da Ginevra i segnali viaggiano prima sull’OLS di GÉANT per poi essere instradati nell’OLS di GARR quando giungono a Milano. Una volta sulla rete GARR, i segnali viaggiano fino al CNAF di Bologna. Il viaggio dei dati da Ginevra a Bologna, e ritorno, avviene in soli 9,5 millisecondi, praticamente come se ci fosse un collegamento in fibra ottica dedicato.

Dal punto di vista della sicurezza, questa è garantita dall’uso di interfacce intra-dominio che impediscono l’accesso non autorizzato ai segnali condivisi e, quindi, ai contenuti.

In termini di scalabilità, questa soluzione è particolarmente flessibile e adattabile alle esigenze dell’utente. Qualora, infatti, servisse ulteriore capacità, basterà aumentare la porzione di spettro condivisa. Attualmente vengono iniettati 4 segnali da 400 Gbps, ciascuno con una modulazione di 16QAM e un’ampiezza di spettro di 100 GHz.

Un modello condiviso per lo spectrum sharing

Per GÉANT e GARR, il DCI CERN-CNAF è una delle prime e più innovative applicazioni delle loro nuove reti, rispettivamente GN4-3N e GARR-T, entrambe basate sul design parzialmente disaggregato.

“Abbiamo esplorato i limiti della tecnologia attualmente disponibile e siamo andati oltre ciò che si pensava fosse possibile per creare qualcosa di nuovo”

Questa iniziativa pilota è uno dei risultati del progetto europeo GN4-3 e, in particolare, dell’attività finalizzata alla creazione di un modello comune di interconnessione mediante spectrum sharing tra le diverse reti nazionali della ricerca e dell’istruzione europee.

Ancora una volta è la comunità delle reti della ricerca ad anticipare le soluzioni che saranno poi adottate dai provider commerciali, come già accaduto con la tecnologia alien wavelength, introdotta per la prima volta dalle reti di ricerca e oggi uno standard comune nell’ambiente delle telecomunicazioni.

“Con questa condivisione multi-dominio dello spettro abbiamo esplorato i limiti della tecnologia attualmente disponibile e siamo andati oltre ciò che si pensava fosse possibile per creare qualcosa di nuovo: un modello comune che ora è replicabile in altre città e da altre organizzazioni”, commenta Massimo Carboni, Chief Technology Officer di GARR.

Dalla stessa infrastruttura, tante nuove possibili reti su misura

Il collegamento DCI tra CERN e CNAF è un esempio delle potenzialità offerte dalla rete GARR-T, che renderà possibile replicare questo modello innovativo di interconnessione, oggi disponibile tra Ginevra e Bologna, capillarmente anche nel resto d’Italia.