ICDI per la gestione dei dati clinici

| Emma Lazzeri, Federica Tanlongo, Federico Zambelli | Caffè scientifico

La condivisione dei dati della ricerca in tutti i settori della conoscenza sta rapidamente conquistando una importanza cruciale nella ricerca.

Infatti, è solo con un modello condiviso di acquisizione, gestione e accesso ai dati che le analisi più avanzate potranno esprimere al meglio le loro potenzialità, consentendo l’estrazione della maggior quantità possibile di informazioni utili anche con approcci interdisciplinari difficilmente immaginabili fino a poco tempo fa. Questa capacità di condividere e accedere ai dati in modo semplice rappresenterà il nuovo cambiamento culturale necessario alla piena realizzazione della visione che sta alla base della European Open Science Cloud e più in generale del paradigma della Scienza Aperta.

Condividere i dati clinici è un’operazione complessa e serve un coinvolgimento di varie figure per valutare i diversi livelli: tecnico, scientifico, etico, privacy, proprietà intellettuale

In particolare, il difficile momento storico che stiamo oggi vivendo ha messo drammaticamente in luce il bisogno di una più ampia, trasparente e rapida condivisione dei dati biomedici e clinici tra i team di ricercatori che a livello globale si trovano ad affrontare la medesima sfida nei confronti di una malattia - si tratti di trovare la migliore strategia per sconfiggere un’epidemia o la terapia più efficace per un particolare tipo di tumore. Ma la pandemia da SARS-CoV-2 ha anche dimostrato che non siamo ancora completamente pronti a farlo su una scala abbastanza ampia e con sufficiente efficacia, e che il livello di penetrazione del concetto di Scienza Aperta è disomogeneo nei vari paesi, con alcuni più avanzati e altri meno. Mutatis mutandis, questo discorso può applicarsi a ciascuna delle grandi sfide elencate dalle Nazioni Unite, ma è indubbio che i dati clinici rappresentano una risorsa ampiamente sottoutilizzata sebbene dalle potenzialità enormi.

Una sfida complessa

Condividere i dati clinici è un’operazione complessa, che non può essere pianificata dal singolo ricercatore, medico o tecnico, perché gli elementi da considerare sono molteplici, dal livello tecnico e scientifico a quello etico, dalla protezione della privacy dei pazienti alla tutela della proprietà intellettuale, che spesso ha un valore considerevole in questo settore. Si tratta di un campo in cui è necessario l’approntamento di pratiche, protocolli e procedure condivise e accettate da tutti gli attori coinvolti. Non solo, in Italia, come in altri paesi, la sfida è resa ancora più ardua dalla frammentazione del sistema sanitario in molteplici amministrazioni regionali, nonché dalle difficoltà insite nel far comunicare e collaborare tra loro entità che dipendono da Ministeri diversi, come le università e gli enti di ricerca (per la maggior parte sotto l’egida del MUR) e gli enti ospedalieri (controllati dal Ministero della Salute).

Come in tutte le discipline, la condivisione del dato in sé rappresenta solo l’ultimo atto di una gestione che deve essere strutturata e quanto più aderente ai principi FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) a partire dalla progettazione e dalla eventuale proposta del progetto per la loro raccolta (“FAIR by design”). Il dato clinico offre una sfida ulteriore e particolare a vari livelli tra i quali: la gestione strutturata della raccolta che deve necessariamente coinvolgere operatori di ambito sanitario, la sicurezza, riservatezza e integrità dei dati che possono essere particolarmente sensibili, la conservazione e condivisione ai fini di ricerca, ivi incluso l’accesso ai dati da parte di vari soggetti con diritti di accesso stratificati e dipendenti dal ruolo e dall’utilizzo previsto.

Allo stato attuale, in Italia il dato clinico è troppo spesso ancora gestito in modo analogico attraverso la scrittura in cartelle cliniche cartacee, che ostacolano o impediscono una gestione informatizzata anche solo all’interno dell’istituzione in cui tale dato viene raccolto e conservato. Inoltre, non sempre i molteplici attori coinvolti nel processo di produzione, archiviazione, conservazione e eventuale condivisione del dato sono formati adeguatamente o possono contare su personale specializzato (ad esempio, la figura del data steward è ancora scarsamente diffusa nel nostro paese, in questo come in altri settori).

Una task force nazionale per dati clinici più FAIR

Per contribuire a colmare queste lacune e stimolare degli avanzamenti in questo settore, ICDI ha creato nello scorso luglio una task force dedicata a questo problema. La task force, che comprende membri dei nodi nazionali di alcune tra le maggiori infrastrutture di ricerca europee nel settore biomedico, come ELIXIR e BBMRI, e e-infrastructure trasversali, come OpenAIRE, oltre a esperti provenienti dal mondo accademico e dall’Istituto Superiore di Sanità, ha inizialmente identificato un primo pilota dedicato ai dati clinici in area COVID-19.

Il portale italiano per i dati COVID offrirà risorse ai ricercatori che intendono condividere nel modo più aperto possibile, per facilitare la pubblicazione dei dati e trovare servizi per la loro analisi

L’obiettivo del pilota è la definizione di un protocollo e la realizzazione di una piattaforma di supporto alla gestione dei dati di interesse per COVID-19 all’interno delle istituzioni in cui essi vengono collezionati. Oltre ad avere l’effetto immediato di favorire la condivisione di dati utili alla ricerca sul SARS-Cov-2, questo pilota intende costituire un banco di prova di quanto sarà possibile realizzare su scala nazionale, estendendo la metodologia ad altre tipologie di dati clinici e biomedici e diverse patologie.

Il progetto pilota

Il primo obiettivo del pilota è quello di individuare quale sia il set minimo utile di dati e metadati che è opportuno e ragionevole raccogliere, in questo caso con riferimento ai pazienti COVID-19, e definire uno standard per la raccolta e la gestione del set. Facendo riferimento a tale standard, le istituzioni coinvolte raccoglieranno i dati digitalizzandoli e eventualmente convertendoli in formati accessibili nell’ambito dell’istituzione per motivi legati alla cura del paziente.

Il secondo obiettivo è favorire la condivisione a fini di ricerca e comprendere in quali casi è possibile. È importante capire a chi e come dare accesso per motivi di ricerca ai dati clinici opportunamente anonimizzati o pseudonomizzati, nel rispetto dei diritti e della volontà del paziente. Come per l’obiettivo precedente, la possibilità di fare ricerche all’interno del database è fondamentale. In questa fase vanno anche verificate le categorie di dati che siano anonimizzabili in modo completo e quindi in linea di principio sempre condivisibili (ad esempio nel nostro caso, le letture di temperatura, peso, ossimetria, pressione arteriosa, valori ematici nei giorni di ricovero, condizione del paziente in entrata e in uscita, terapia somministrata).

ICDI riunisce le infrastrutture di ricerca e digitali,

e gli enti pubblici di ricerca italiani con ruolo di

rappresentanza nazionale tramite GARR, che ha

l’obiettivo di promuovere sinergie a livello nazionale

e a ottimizzare la partecipazione italiana alle sfide

europee e globali (EOSC, EDI, HPC).

Oggi ICDI ha la forma di un Protocollo d’Intesa

sottoscritto da Area Science Park, CINECA, CNR,

Elettra Sincrotrone, ENEA, GARR, INAF, INFN, INGV,

OGS, SISSA e Università di Milano-Bicocca e aperto

alla partecipazione di nuovi enti.

ICDI è uno dei quattro enti fondatori dell’Associazione EOSC.

Il terzo obiettivo è la condivisione in modalità aperta dei dati nel rispetto delle norme etiche e dei regolamenti coinvolti: protezione dei dati personali, GDPR, i consensi informati firmati dai pazienti o familiari, regolamenti istituzionali e nazionali e via discorrendo. È importante che ciò sia quanto più possibile semplice per il ricercatore o l’operatore che li raccoglie, ad esempio direttamente attraverso l’integrazione della funzione di pubblicazione all’interno di un opportuno repository pubblico.

È importante, specie in questo caso particolare dei pazienti COVID, riflettere sul fatto che noi oggi non possiamo sapere quali siano i dati veramente rilevanti da raccogliere per permettere a studi futuri di far luce su aspetti importanti di questa malattia. Ad esempio, ci si è accorti che c’è una percentuale non piccola dei malati che riportano conseguenze a medio o forse lungo termine sulla loro salute. È quindi naturale che certi studi sarà possibile condurli solo da qui a molti mesi o anni, e che senz’altro questi potranno essere tanto più precisi quanti più saranno i dati che oggi riusciremo a collezionare e mettere a sistema.

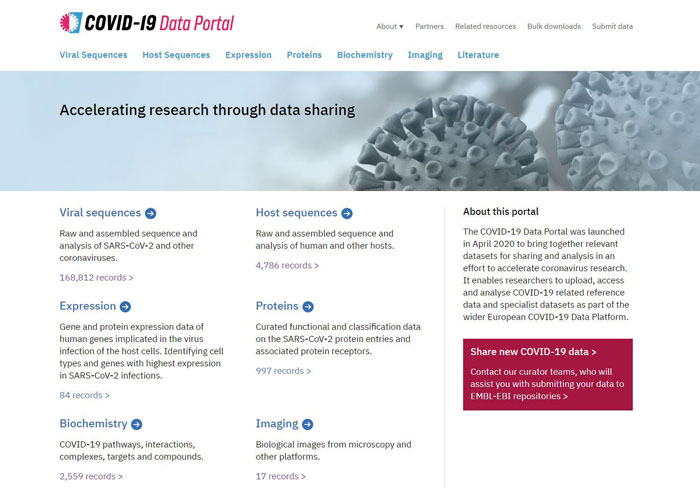

Il COVID-19 data portal italiano

La proposta di lavoro è strettamente connessa con altre iniziative come l’istanza italiana di quel COVID-19 data portal fortemente voluto dalla Commissione Europea per accelerare la condivisione di dati aperti relativi a questa emergenza sanitaria e di ricerca. Nel nostro paese, l’iniziativa di rispondere all’appello dell’Europa e realizzare un portale nazionale è stata raccolta dal nodo italiano di ELIXIR e subito rilanciata nell’ambito della CDI. Il portale, il cui prototipo dovrebbe andare online a dicembre 2020, offrirà risorse ai ricercatori che intendono condividere nel modo più aperto possibile i propri dati di ricerca in vari ambiti, dalla proteomica alla genomica, aiutandoli a prepararli, selezionarli e poi pubblicarli negli appropriati repository europei, nonché a trovare i servizi a disposizione dei ricercatori per la loro analisi.

Un approccio per gradi per una visione ambiziosa

Abbiamo concepito la strategia della task force per gradi, perché ci rendiamo conto che la visione a lungo termine che abbiamo in mente è ambiziosa e richiede un radicale cambiamento di paradigma non solo nella ricerca medica, ma in ampi strati della società. Ogni viaggio, per quanto lungo e avventuroso, comincia con un singolo passo e per questo abbiamo deciso di partire con un proof of concept che potesse essere realizzato contando sulle competenze disponibili in ICDI e, perché no, arruolando nuovi compagni di strada una volta partiti. Il nostro primo obiettivo è dimostrare, in un campo limitato, come un cambiamento nella gestione dei dati fin dalla loro origine e la loro opportuna condivisione nel modo “quanto più aperto possibile (ma riservato quanto necessario)” per citare uno slogan ben noto in EOSC sia una prospettiva realistica e ricca di promesse per il futuro della ricerca medica basata sui dati.

Il ruolo di ICDI

ICDI (Italian Computing and Data Infrastructure) è l’iniziativa nazionale per la Open Science Cloud e su mandato del MUR rappresenta l’Italia nella EOSC Association. Si tratta di un’iniziativa “dal basso” partita nel 2018 e cresciuta nel corso di questi due anni che raccoglie esperti da vari ambiti scientifici ed accademici e in particolare dal settore delle infrastrutture di ricerca, e molte competenze diverse, che possono essere messe a sistema nella realizzazione di un pilota come quello che abbiamo in mente.

Le problematiche in campo includono aspetti strategici e gestionali, ma anche legali, amministrativi e tecnici. Selezionare casi d’uso e coinvolgere istituzioni di ricerca medica e cura, definire le linee d’azione, identificare i tipi di dati legati ad una particolare tipologia, o una particolare tipologia di dati collezionati nel contesto di riferimento, realizzare un proof of concept che consenta di gestire tutto il ciclo del dato, richiedono non solo la presenza di esperti di scienza aperta in generale, ma un dialogo costante con gli esperti del dominio e gli operatori coinvolti nelle varie fasi di raccolta e trattamento del dato. La differenziazione e la complementarietà delle competenze, insieme allo spirito di comunità rappresentano il vero valore aggiunto di svolgere questo lavoro all’interno di ICDI.